東洋医学的暮らし方

Vol.110食物の働き

薬膳監修:湯 忠立(たん ぞんり)先生

2016/03/16

食物は、日々私たちの活動エネルギーを補充したり、血液や筋肉、骨などを作る原料となっていますね。でも食物の働きはそれだけではないのです。

中国医学では、上記のものを食物の「補」の働きとして、他に「瀉」の働きも考えています。

これは補給するのではなく、取り除く作用を指します。

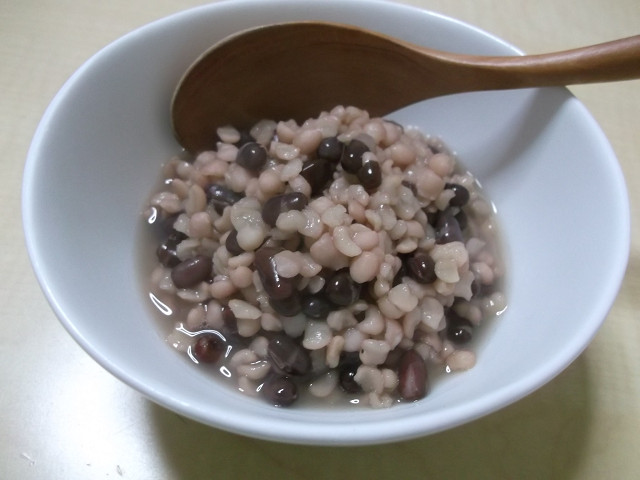

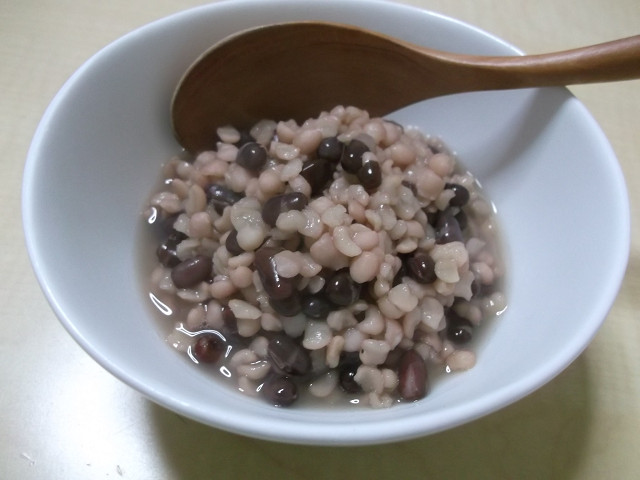

具体的には、湿邪を取り除くハトムギや水腫の治療に役立つ小豆、体内の熱を冷ます苦瓜などが挙げられます。

中国医学では、上記のものを食物の「補」の働きとして、他に「瀉」の働きも考えています。

これは補給するのではなく、取り除く作用を指します。

具体的には、湿邪を取り除くハトムギや水腫の治療に役立つ小豆、体内の熱を冷ます苦瓜などが挙げられます。

中国医学では、病気の主な原因は外邪(風邪、寒邪、暑邪、湿邪、燥邪、火邪)によるとしていますが、こうしたものの侵入を防いだり、体内に入り込んだ邪を追い出したりする働きを持つ食物があると分類しているのです。

食物のもつ栄養面(「補」の働き)の他に、こうした「瀉」の働きにも注意していれば、日々の食事が更に効果的になっていくでしょう。

この記事の投稿者

薬膳監修:湯 忠立(たん ぞんり)先生

中国遼寧中医学院大学付属病院の院長を務め、現在は東京・吉祥寺で中国医学整体院を営む。